Pourquoi la décroissance est devenue l’ennemie publique numéro un du pouvoir ?

Le rapport sur la transition écologique rendu lundi par l’économiste Jean Pisani-Ferry, longtemps proche d’Emmanuel Macron, s’inscrit dans un mouvement plus large de disqualification du concept de décroissance. Ces efforts reflètent une position de faiblesse des puissants, qui doit encore être exploitée politiquement.

** **

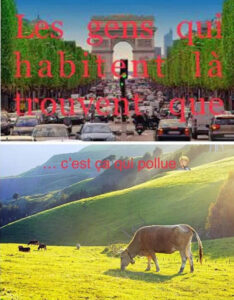

« La décroissance, voilà l’ennemie ! » Tel est désormais le mot d’ordre de tout ce que la France et l’Europe comptent de dirigeantes et dirigeants politiques, économiques et médiatiques. Face à la crise écologique, sociale et géopolitique qui secoue la planète, la priorité serait désormais de sauver la croissance du PIB, qui, soudain, devient synonyme de bien-être, de développement et même d’humanité.

Ainsi, le premier ministre belge, Alexander de Croo, libéral flamand allié au niveau européen à Emmanuel Macron, a, lundi 22 mars, devant des patrons allemands, fustigé la décroissance comme « complètement contraire à la nature humaine ». Une « nature humaine » que l’Open-VLD, le parti libéral flamand, semble donc mieux connaître que deux millénaires et demi de philosophes qui hésitent encore sur sa définition.

Mercredi 24 mai, un des blogueurs économiques les plus influents aux États-Unis, Noah Smith, publiait un texte sur le danger de la décroissance titré : « nous ne pouvons pas laisser la décroissance advenir ». Et pointait l’influence néfaste selon lui du mouvement décroissant en Europe.

Deux jours plus tôt, à Paris, l’économiste proche du pouvoir Jean Pisani-Ferry présentait à la première ministre, Élisabeth Borne, un rapport de France Stratégie qu’il a coordonné sur les « incidences économiques de la transition écologique ». Rapport qui a toutes les chances de disparaître du débat public aussi vite qu’il est apparu, puisque le gouvernement a déjà fermé la porte à la plupart des propositions du rapport, notamment à la taxe sur le patrimoine.

Mais l’intérêt de ce texte est peut-être ailleurs : là encore, toute l’introduction du rapport vise à écarter l’option de la décroissance, qui « supposerait d’annuler la majeure partie des gains de revenus réels des derniers siècles ».

L’argument est bien connu et a d’ailleurs été synthétisé dans une formule devenue célèbre d’Emmanuel Macron : la décroissance serait une logique « amish », du nom de cette secte protestante états-unienne essayant de vivre comme au XVII siècle.

Jean Pisani-Ferry conclut que « ce n’est pas par la décroissance que l’on atteindra la neutralité climatique ».

Tout le monde est donc soulagé. À commencer par Dominique Seux, éditorialiste de France Inter et des Échos, qui, dans sa chronique du mardi 23 mai, pouvait proclamer que « croissance et décarbonation sont compatibles » et que « ce sont clairement les plus pauvres qui […] seraient les victimes » de la décroissance.

Autrement dit, fermez le ban, la décroissance est une lubie ; place aux savantes modélisations des macroéconomistes pour nous expliquer comment la croissance va nous sauver.

Avant d’examiner ces arguments, il convient de rappeler qu’ils ne sont pas anodins. Voici encore quelques années, la « décroissance », ou plutôt la sortie de la croissance, était une option qui ne semblait pas valoir une ligne dans un éditorial de Dominique Seux. Désormais, l’option est discutée au plus haut niveau, certes pour tenter de l’écarter, mais ce fait est significatif. En réalité, la question de la décroissance se pose.

Poussée de la décroissance

La sortie d’Alexander de Croo survient une semaine après un colloque au Parlement européen intitulé Beyond Growth (« Au-delà de la croissance ») et qui a pu poser les bases d’un abandon de l’obsession de la croissance. Ce type d’événement ne tombe pas du ciel. C’est aussi le fruit d’un travail scientifique de long terme porté par Éloi Laurent, Kohei Saito ou Tim Jackson, et popularisé en France, par exemple, par Thomas Parrique, auteur du best-seller Ralentir ou périr (Le Seuil, 2022).

Devant la gravité de la crise, ces pensées, tout aussi respectables et rigoureuses que celles d’un Jean Pisani-Ferry qui, depuis des années, ne fait qu’accompagner le désastre d’un capitalisme de bas régime destructeur et socialement répressif, ont naturellement gagné du terrain. Et c’est précisément pour cette raison que les défenseurs de la croissance doivent, en retour, présenter des solutions alternatives.

À y regarder de plus près, néanmoins, on sent bien que les adversaires de la décroissance sont quelque peu gênés aux entournures. En réalité, ils n’engagent guère la discussion avec cette nouvelle école de pensée qui, par ailleurs, est assez diverse. Passons sur les platitudes métaphysiques d’Alexander de Croo pour nous concentrer sur le rapport de Jean Pisani-Ferry.

Si l’on sent une certaine gêne de l’économiste autour de la décroissance et la volonté d’imposer une « expertise » face à ces dangereux inconscients que seraient les décroissants, les arguments pour « évacuer » l’option décroissante sont globalement assez faibles et ont déjà été largement démontés par le camp adverse.

Le mythe du découplage

Le premier est celui de l’inutilité. Graphiques à l’appui, on explique que le « découplage » a déjà eu lieu : la croissance du PIB de certains pays s’est déjà accompagnée d’une réduction des émissions de dioxyde de carbone (CO ). D’où l’argument de la « compatibilité » avancé par Dominique Seux : croissance et décarbonation font bon ménage.

Jean Pisani-Ferry y voit donc une tromperie du camp décroissant, qui ferait croire que ce découplage est impossible. Or, comme il l’écrit dans son rapport, « pour les pays avancés au moins, la réalité atteste qu’il est possible de découpler croissance et émissions de gaz à effet de serre ».

C’est pourtant là que réside le coeur du problème. Il est assez piquant de voir ces économistes et éditorialistes si élogieux de la mondialisation éviter de la mentionner

ici : le capitalisme contemporain est mondialisé.

Autrement dit, l’organisation économique dépend de marchandises produites ailleurs. Cette dépendance peut être directe, par les importations, mais aussi indirecte, par l’utilisation de la valeur produite ailleurs pour alimenter l’accumulation de capital dans les pays avancés via les marchés financiers.

Prenons un exemple concret : Bernard Arnault peut fort bien dans ses activités françaises émettre moins de CO, mais la rentabilité de son groupe dépend désormais fortement de ses ventes asiatiques, lesquelles ne tombent pas du ciel. Elles sont le produit des émissions des pays de cette aire. Une fois rapatriés en Occident, les bénéfices sont réinvestis dans l’immobilier ou les marchés financiers et viennent se traduire en croissance du PIB. Mais cette croissance n’est décarbonée qu’en

apparence.

Dans la nouvelle division internationale du travail, les pays dits « avancés » sont centrés sur une petite frange de l’industrie et s’attachent principalement à la production de services. Cela réduit naturellement l’émission directe de CO , mais cette organisation autour des services n’est possible que dans le cadre d’un système mondialisé.

Autrement dit, il est inconsistant, dans l’organisation actuelle du capitalisme, de limiter ses statistiques d’émissions de CO à la France et même aux pays avancés. Rien ne dit que la généralisation de ce découplage soit possible. La réalité est bien plutôt que ce découplage localisé ne s’entend qu’au regard de la forte augmentation des émissions réalisées par ailleurs. La question à laquelle ces esprits si aigus ne répondent pas est simple : si le découplage s’explique d’abord par la prédominance des services (davantage que par le changement de sources d’énergie), alors à quoi ressemblerait un système capitaliste entièrement tertiarisé ?

La croissance en berne malgré tout Car c’est là le deuxième point problématique de ce découplage. Partout où il s’est produit, il s’est accompagné d’un affaiblissement du rythme de la croissance. Lorsque la croissance reste forte, comme dans les pays asiatiques, les émissions sont encore très fortes.

Autrement dit, il semble difficile de ne pas sacrifier la croissance à la baisse des émissions, ce que Jean Pisani-Ferry reconnaît implicitement en évoquant des « coûts » à la transition, autrement dit des charges que la croissance ne pourra pas financer.

Et pourquoi ? Parce que la croissance sera précisément diminuée par cette transition. Dans ce cas, l’argument de la décroissance ne semble pas entièrement hors de propos : il s’agit d’organiser cet effet négatif de la crise écologique sur la croissance pour régler la crise écologique d’abord.

Bref, le découplage ressemble à une fable qui rassure les économistes en chaire mais n’a guère de consistance.

D’autant que, comme le souligne Timothée Parrique dans Ralentir ou périr, ce découplage, quand bien même il se généraliserait et serait possible, serait largement insuffisant pour régler la question du réchauffement climatique. Surtout, il se concentre uniquement sur la question du carbone, alors même que cette crise écologique est polymorphe et induit également une crise de la biodiversité dont la solution est souvent… la financiarisation.

L’appauvrissement généralisé ?

Vu de près, l’argument du découplage ne résiste pas à l’examen. Reste un second, le moins solide sur le plan théorique, mais le plus solide sur le plan politique : la « décroissance » serait un appauvrissement généralisé.

Un retour en arrière du niveau de vie, comme le dit Jean Pisani-Ferry. L’argument est puissant parce qu’avec lui, la décroissance semble mettre en danger le mode de vie de

la population.

Mais là encore, il est très largement inconsistant.

D’abord parce que ce qui menace notre mode de vie et notre niveau de vie, ce n’est pas la décroissance, c’est avant tout la crise écologique. Lorsque l’eau sera rare et les températures régulièrement proches des 50 degrés, lorsque la disparition des insectes atteindra la production de nourriture, chacun pourra alors mesurer l’intérêt d’avoir préservé sa capacité de disposer d’un véhicule individuel, d’un smartphone ou d’un écran géant pour regarder des séries états-uniennes.

La logique de décroissance ou plutôt de « noncroissance » permet d’adapter son mode de vie à une activité soutenable sur le plan écologique et de le faire dès maintenant. Cela suppose une nouvelle organisation économique et sociale, et des choix conscients de ce qui est préservable ou non. Dans ce cadre, la décroissance ne propose pas de baisser le niveau de vie mais, au contraire, de l’organiser autrement : en faisant des choix technologiques, mais aussi en portant l’effort sur la préservation du niveau de vie de la majorité de la population.

Depuis un demi-siècle, le rythme de croissance n’a cessé de se réduire.

Contrairement au discours répandu à dessein, la décroissance n’est pas la récession. Elle ne suppose pas la misère mais, au contraire, la solidarité renforcée. Ses formes peuvent être multiples, mais toutes envisagent précisément de préserver la population des effets du manque de croissance. C’est d’ailleurs précisément l’idée centrale ici : la croissance cesse de devenir la condition sine qua non de l’organisation sociale.

Évidemment, si l’on juge cette organisation à l’aune du présent, en niant son caractère de changement systémique, alors on confond allègrement décroissance et récession et on peut se présenter comme le défenseur des plus pauvres parce qu’on veut préserver les emplois qui dépendent de la croissance. Mais c’est en réalité l’inverse : on sauvegarde une organisation économique et sociale inégalitaire qui peine à assurer le niveau de vie du plus grand nombre.

Car ce n’est pas le moindre des paradoxes de la position des économistes dominants que de vouloir à tout prix sauver un système de croissance au moment même où le système capitaliste peine à produire de la croissance et montre les limites économiques de cette logique. Depuis un demi-siècle, le rythme de croissance n’a cessé de se réduire. À chaque crise, on connaît un décrochage violent et irréversible de la tendance précédente. Et, parallèlement, cette faible croissance produit plus

d’inégalités et aggrave la crise écologique.

Les économistes dominants sont incapables de répondre à cette crise profonde du système de croissance. Alors ils proposent une fuite en avant avec des « réformes » pour revenir à un rythme « acceptable » de croissance : la réduction des protections accordées aux travailleurs, la baisse des impôts, l’illusion du solutionnisme technologique ou encore les investissements publics.

Mais la crise est celle du modèle global de croissance et de son mode de mesure. Non seulement la croissance produit des désastres écologiques, mais elle ne peut même plus tenir ses promesses dans la logique capitaliste.

Vu sous cet angle, la décroissance apparaît non pas comme une utopie ou un retour en arrière mais, au contraire, comme une position réaliste. En 2019, Éloi Laurent avançait ainsi à Mediapart que « sortir de la croissance, c’est revenir à la réalité ». D’ailleurs, les économistes de chaire ont toutes les peines du monde à éviter cette impasse. Le rapport de Jean Pisani-Ferry est particulièrement symptomatique de ce point de vue.

En abandonnant la logique d’un marché capable de gérer à lui tout seul l’urgence écologique, il montre que la « croissance verte » a besoin de béquilles économiques, sociales et environnementales : d’où l’idée que l’on aurait besoin de planification, de justice fiscale ou de sobriété.

Ces béquilles ont pour vocation de sauver la croissance, de lui permettre de rebondir après la phase de transition douloureuse. Bref, l’idée n’est rien d’autre que celle d’acheter l’adhésion à la croissance par une forme de sauvegarde du « mode de vie actuel ». Sauf qu’à part les modèles macroéconomiques qui n’ont jamais décrit aucune réalité concrète, nul ne peut garantir le retour de la croissance et sa soutenabilité écologique. Ce que promet donc Jean Pisani-Ferry sous les atours chatoyants d’une modération de surface, ce n’est rien d’autre qu’un pari très risqué sur l’avenir.

Un choix de société

Qui a envie de jouer aux dés avec l’avenir ? Principalement ceux qui ont intérêt à ce que tout change pour que rien ne change, autrement dit les gagnants de l’actuelle organisation sociale et économique. Et c’est bien ce qui se trouve réellement derrière les discours de défense de la croissance. Loin d’être une volonté de préserver la vie des plus fragiles, c’est au contraire la volonté de maintenir un régime de domination sociale.

Et ce n’est pas un hasard si ces arguments contre la décroissance mobilisent les trois formes de discours de la réaction qui avaient été identifiées par Albert Hirschman dans son ouvrage Deux siècles de discours réactionnaires (Fayard, 1991). On y trouve l’effet d’inanité (la décroissance est une illusion), l’effet pervers (la décroissance aura un effet de croissance de la pauvreté) et la mise en péril (la décroissance menacera la stabilité).

Tout ce discours, très peu fondé scientifiquement, vient à l’appui d’un ordre social établi qu’il s’agit de préserver avant tout, au milieu des crises écologiques et sociales.

La stratégie de Jean Pisani-Ferry se comprend alors mieux : il propose à la classe dominante de faire quelques concessions (comme la taxe sur le patrimoine temporaire) pour sauver l’essentiel, son pouvoir. Et comme le montre le refus du gouvernement d’envisager même cette possibilité, l’aveuglement de ces classes est tel qu’elles jugent déjà ce compromis trop coûteux.

Mais si cette radicalité est possible, alors même que les arguments des économistes dominants sont si faibles, c’est sans doute, il faut aussi le reconnaître, que le mouvement décroissant à ses faiblesses. Sa diversité est sans doute le signe de sa vitalité, mais elle rend parfois difficile la construction d’une alternative. De plus, le terme « décroissant » lui-même, s’il a pu permettre de frapper les esprits et d’entrer comme par effraction dans le débat public, a ses limites. Il inquiète une partie de la population et cache la complexité du mouvement qu’il recouvre.

Satisfaire des besoins dans un cadre durable

La décroissance suppose la sortie de la croissance, c’està-dire de l’obsession de la création de plus-value comme condition préalable à tout acte social. Ce projet, mené à son terme, suppose un changement radical d’organisation économique et sociale centré sur la satisfaction de besoins dans un cadre durable. Dans un ouvrage paru en 2021 aux éditions Critiques, L’Impasse capitaliste : travail, besoins et urgence écologique, Tom Thomas affirme qu’il « ne peut y avoir de décroissance des productions […] sans transformation radicale des besoins et des comportements que [ces productions] génèrent ».

C’est donc bien le mode de production qu’il faut affronter et c’est aussi pourquoi les réactions des classes dominantes sont aussi violentes et systématiques.

Un tel changement ne passe pas par une « limitation » artificielle de la croissance (qui supposerait qu’on la mesure encore), mais par une priorité donnée à ces besoins. Dans ce cadre, il se peut qu’un surcroît d’activité et de technologie soit nécessaire à un moment donné. Mais ce surcroît ne constituerait pas une fin en soi et serait temporaire, car mis au service d’un mode de vie plus durable.

In fine, la construction de cette alternative suppose de sortir du duel entre « croissance » et « décroissance », qui sont les termes d’un débat inscrit dans le cadre actuel. Ce qui doit être désormais central, ce sont les conditions et les moyens du dépassement de la croissance. C’est ce que les adversaires de ce changement ont bien compris et c’est pourquoi ils s’efforcent de maintenir le débat dans son cadre actuel. La tâche des partisans d’une politique réaliste face à la crise économique est désormais de ne pas se laisser enfermer dans ce faux débat et de construire une alternative désirable.

Romaric Godin sur mediapart